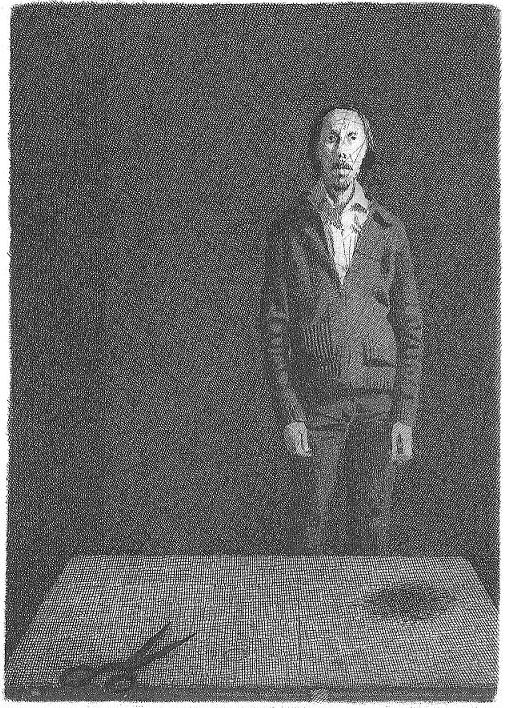

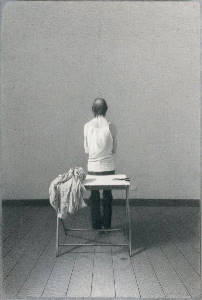

Assai raramente un artista figurativo ha saputo essere così problematico, così filosofico, così limpido e insieme enigmatico. E la nostra curiosità delle sue immagini non si consuma, ma sembra potenziarsi nella ripetitività, nell’infinita varietà, decisamente morandiana, del tema di natura morta. Gianfranco Ferroni (Livorno, 22 febbraio 1927 – Bergamo, 12 maggio 2001) scrive un diario che è come la vita, alternanza di varietà e ripetizioni, folgorazioni e atti inutili.  La sua visione non è fotografica né iper-realistica; è invece espressione di una grande limpidezza intellettuale, di una meditazione lenta sulla possibilità di costruire un’atmosfera e un’emozione attraverso il disegno. L’equivoco del Realismo, in Ferroni, nasconde un’intima propensione a cogliere l’essenza del reale. Ogni quadro è un progressivo avvicinamento e un noumeno imperscrutabile. Ferroni non dipinge oggetti ma teoremi. Ogni suo quadro è un teorema dimostrato. Se osserviamo un dipinto come Sedia coperta da un lenzuolo del 1986, intuiamo l’esistenza di un protagonista misterioso, dissimulato sotto una diversa forma, con un’essenzialità quasi religiosa, che ha come unico, profondo affine il mondo di Gnoli, pur senza quella concretezza, quella solidità, quell’imminenza, evidenziando più che l’oggetto lo spazio che lo contiene, con una minutissima esecuzione in punta di matita. Ed è proprio l’ostinato uso della matita a rivelare uno dei caratteri fondamentali della poetica di Ferroni: incisore per intima vocazione, egli, che fa della finitezza il principale obiettivo, appare più compiuto nel disegno che nella pittura. Qualcosa di tagliente, di spigoloso, d’inciso, trasforma ogni foglio in una lastra, rinunciando ai facili effetti degli spessori, della materia pittorica. Ferroni ha paura: vuole fissare l’immagine che è sempre sul punto di sfuggirgli.

La sua visione non è fotografica né iper-realistica; è invece espressione di una grande limpidezza intellettuale, di una meditazione lenta sulla possibilità di costruire un’atmosfera e un’emozione attraverso il disegno. L’equivoco del Realismo, in Ferroni, nasconde un’intima propensione a cogliere l’essenza del reale. Ogni quadro è un progressivo avvicinamento e un noumeno imperscrutabile. Ferroni non dipinge oggetti ma teoremi. Ogni suo quadro è un teorema dimostrato. Se osserviamo un dipinto come Sedia coperta da un lenzuolo del 1986, intuiamo l’esistenza di un protagonista misterioso, dissimulato sotto una diversa forma, con un’essenzialità quasi religiosa, che ha come unico, profondo affine il mondo di Gnoli, pur senza quella concretezza, quella solidità, quell’imminenza, evidenziando più che l’oggetto lo spazio che lo contiene, con una minutissima esecuzione in punta di matita. Ed è proprio l’ostinato uso della matita a rivelare uno dei caratteri fondamentali della poetica di Ferroni: incisore per intima vocazione, egli, che fa della finitezza il principale obiettivo, appare più compiuto nel disegno che nella pittura. Qualcosa di tagliente, di spigoloso, d’inciso, trasforma ogni foglio in una lastra, rinunciando ai facili effetti degli spessori, della materia pittorica. Ferroni ha paura: vuole fissare l’immagine che è sempre sul punto di sfuggirgli.  Così raccoglie tutto su uno sgabello o un tavolino e l’affonda in uno spazio amplissimo, rappresentando con ostinazione il vuoto. Troppo facile dipingere ciò che c’è, ciò che si vede, occorre cogliere ciò che sta dietro le cose, come l’ombra che si stampa sul muro, segnale di chi vede e non si vede; ed essa esiste e non esiste. Rendere solide le ombre, dare loro corpo, farle entrare come testimoni è ciò che preme a Ferroni. E, dunque, ridurre a un velo gli oggetti, scioglierli dalla corporeità, ridurli a fantasmi nel vuoto. Ed è un vuoto densissimo, che irradia luce. Questa è la componente più misteriosa dell’opera di Ferroni: il richiamo a Vermeer come una lezione irrinunciabile, un metodo calato nella dimensione esistenziale, nel pesante disadorno, inglorioso, scarnificato e ridotto a pochi insignificanti oggetti, metafore di una solitudine invincibile. Tutto ciò che è semplice e quotidiano diviene materiale per evocazioni, si volge dalla dimensione fisica a quella metafisica; e il Realismo diventa la strada privilegiata verso la visione.

Così raccoglie tutto su uno sgabello o un tavolino e l’affonda in uno spazio amplissimo, rappresentando con ostinazione il vuoto. Troppo facile dipingere ciò che c’è, ciò che si vede, occorre cogliere ciò che sta dietro le cose, come l’ombra che si stampa sul muro, segnale di chi vede e non si vede; ed essa esiste e non esiste. Rendere solide le ombre, dare loro corpo, farle entrare come testimoni è ciò che preme a Ferroni. E, dunque, ridurre a un velo gli oggetti, scioglierli dalla corporeità, ridurli a fantasmi nel vuoto. Ed è un vuoto densissimo, che irradia luce. Questa è la componente più misteriosa dell’opera di Ferroni: il richiamo a Vermeer come una lezione irrinunciabile, un metodo calato nella dimensione esistenziale, nel pesante disadorno, inglorioso, scarnificato e ridotto a pochi insignificanti oggetti, metafore di una solitudine invincibile. Tutto ciò che è semplice e quotidiano diviene materiale per evocazioni, si volge dalla dimensione fisica a quella metafisica; e il Realismo diventa la strada privilegiata verso la visione.

Vittorio Sgarbi