La fiducia è un patto tacito che si instaura tra due o più persone. “Confidare” significa letteralmente riversare la propria fiducia in qualcuno o qualcosa: sovente abbiano ascoltato dire a chi ci sta accanto la frase “ confido in te”, o ci siamo ritrovati noi stessi a pronunciarla. Confidare in qualcuno significa creare un’alleanza: gli alleati si fidano gli uni degli altri, e non potrebbero fare altrimenti, poiché è la fiducia è il fondamento del loro stesso legame.

La fiducia è un patto tacito che si instaura tra due o più persone. “Confidare” significa letteralmente riversare la propria fiducia in qualcuno o qualcosa: sovente abbiano ascoltato dire a chi ci sta accanto la frase “ confido in te”, o ci siamo ritrovati noi stessi a pronunciarla. Confidare in qualcuno significa creare un’alleanza: gli alleati si fidano gli uni degli altri, e non potrebbero fare altrimenti, poiché è la fiducia è il fondamento del loro stesso legame.

Due persone che si amano sono unite da un patto di fiducia, e in questo caso la parola fiducia viene a sfociare nel concetto di “fedeltà”, così che spesso siamo stati testimoni o fautori delle seguenti parole: “ho fiducia che tu mi sia fedele sempre, ovvero che tu non mi tradisca, che non tradisca la mia fiducia cessando di essermi fedele”.

Avere fiducia, confidare ed essere fedele sono tre concetti d’uso consueto che provengono da una stessa matrice: la fede. Fidarsi di qualcuno, confidare in qualcuno o qualcosa ed essere fedele a qualcuno o qualcosa significa avere fede: fede che la nostra fiducia mai venga tradita.

Il contrario della fiducia è il tradimento: tradire significa spezzare un legame di fedeltà che si era instaurato. Uno scrittore asseriva che non vi è fiducia che non venga tradita: la frase – un tantino estrema – cela tuttavia un fondo di verità: non vi è giorno a cui non segua la notte, né vi è bianco senza nero. Tenendo in considerazione “l’altra faccia” delle cose, dovremmo domandarci, allora: cosa accade quando qualcuno tradisce la nostra fiducia? Che meccanismo si innesta in noi, quando persino la nostra fede subisce un tradimento? Qualcosa muore, per certo, insieme alla “promessa” di fedeltà spesso non palesata che ci era stata: la speranza.

Una fiducia tradita raramente può essere recuperata, poiché il concetto di fiducia gravita altresì intorno a quello di stima: possiamo fidarci di qualcuno solo se ne nutriamo stima. Persa la fiducia, si perde anche la stima.

La fiducia andata a male porta via con sé la fiducia stessa, ovvero l’eventualità di fidarsi di qualcun altro in futuro. Per tale motivo potremmo affermare che “fede” – per un’ideale o per i santi – e fiducia siano due cose “sacre”: bisognerebbe sempre avere tatto ed evitare di tradirle.

Smettere di avere fiducia nel prossimo comporta una cessazione della fiducia in sé stessi: “in cosa abbiamo sbagliato?” , ci ripetiamo spesso quando ci siamo ritrovati vittime di un tradimento o quando il nostro buon senso e la nostra buona fede hanno subito l’”assassinio” di un patto di fedeltà, per mano di qualcuno in cui avevamo creduto ciecamente e profondamente.

Un altro nodo della questione, per l’appunto, gravita intorno ad una delle espressioni più diffuse: credere alla cieca. Si può “credere alla cieca”? Si, se quel qualcuno in questione è una divinità o un dio, a cui siamo tenuti a credere ad occhi chiusi, nell’impossibilità oggettiva di poterli toccare e vedere; e in alcuni casi, persino quest’idea potrebbe essere contestabile: San Tommaso docet.

Ci sembra opportuno pensare che la fiducia sia uno dei doni più preziosi che si possano concedere a qualcuno e che per tale motivo essa debba essere donata solo a chi riteniamo ne possa essere meritevole e degno, a chi sappiamo che non ne abuserà. Eviteremmo, in questo modo, il “pericolo” di poter perdere la fede in noi stessi e in chi ci sta attorno. La fede nella vita.

L’alleanza fedele tra due esseri umani comporta una condivisione equa di qualcosa: ci si allea per avere qualcuno che ci sostenga e ci dia una mano, che sia dalla nostra parte. Ciò vale in guerra, per esempio, in cui spesso le alleanze assumono un grande peso nella vittoria o nella sconfitta delle parti. E se uno degli alleati tradisce il suo stesso alleato per passare dalla parte del nemico? La battaglia è sicuramente persa per coloro i quali hanno subito il tradimento.

L’alleanza fedele tra due esseri umani comporta una condivisione equa di qualcosa: ci si allea per avere qualcuno che ci sostenga e ci dia una mano, che sia dalla nostra parte. Ciò vale in guerra, per esempio, in cui spesso le alleanze assumono un grande peso nella vittoria o nella sconfitta delle parti. E se uno degli alleati tradisce il suo stesso alleato per passare dalla parte del nemico? La battaglia è sicuramente persa per coloro i quali hanno subito il tradimento.

Una guerra, dunque, è pure quella che prevede il mantenimento di un patto di fiducia; una guerra senza armi, s’intende, di quelle in cui ciascuno di noi è impegnato – consapevolmente o meno – tutti i giorni: ci difendiamo da noi stessi, ad esempio, e dalla tentazione di tradire il nostro partner poiché siamo coscienti che ciò gli arrecherebbe dolore, ma ci difendiamo anche dagli altri, dai loro attacchi non di rado gratuiti, da coloro i quali ci fanno promesse che alla fine non vengono mantenute e ci illudono per poi disilluderci, così rompendo l’incanto del sogno e il bene salvifico dell’illusione.

E molto spesso abbassiamo la guardia e ci fidiamo, e raccogliamo i frutti positivi della nostra fiducia e della nostra fedeltà: troviamo a casa un marito o una moglie, un compagno o una compagna, un figlio o una figlia, un gatto o un cane pronti ad aspettarci, e a ricompensarci col loro affetto e col loro amore per la fiducia che gli abbiamo concesso e donato.

C’è un tipo di fiducia tradita di gravità maggiore: quella di intere popolazioni che si son viste – e si vedono – soggiogate da giochi di potere che hanno portato e continuano a condurre ai tanti conflitti combattuti nel mondo. La fiducia dell’uomo in un altro uomo che d’improvviso volta le spalle a colui il quale dovrebbe essere suo alleato e prende le armi, uccidendo e sterminando senza pietà.

Esempio fatale sono i due grandi conflitti mondiali che hanno lasciato una croce eterna nella storia del genere umano.

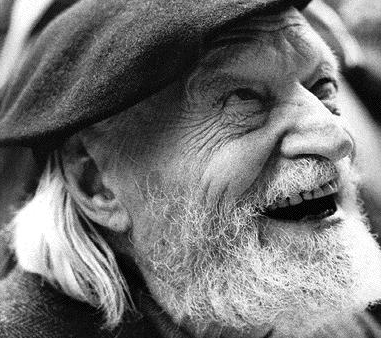

Giuseppe Ungaretti ( Alessandria d’Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1 giugno 1970 ) visse in prima persona il dramma della Grande Guerra del ’14-’18. Arruolatosi come volontario in un reggimento di fanteria; Ungaretti si ritrovò faccia a faccia con l’orrore delle armi, e non di rado assistette in prima persona alla morte di alcuni sui compagni. Da questa esperienza nacque una raccolta di liriche pubblicata nel 1916 sotto il titolo di “Il porto sepolto”, poesie brevi, “ermetiche”, testimonianze incisive della sua dolorosa vita da soldato.

Tale produzione poetica si ricopre di toni cupi, di paesaggi dilaniati dalle armi da fuoco, di immagini succinte, strazianti, costellate da cadaveri e da memorie, di cui il cuore del poeta – “il paese più straziato – si fa “filtro” e portavoce:

Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro

Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

pure tanto

Ma nel cuore

nessuna croce manca

È il mio cuore

il paese più straziato

( San Martino del Carso )

Nessuna possibilità di fiducia e fede “nell’altro”, dunque, in mezzo ad un cumulo di macerie che sembrano corrispondere al vuoto interiore del poeta, riempito solo da un cimitero di croci, ovvero dalla memoria di tutte le persone a lui care ( “ di tanti che mi corrispondevano” ) che hanno perso la vita a causa della guerra.

La notte concede una breve tregua dagli spari e dalle esplosioni degli ordigni ed Ungaretti può “immergersi” nelle acque della sua memoria: i ricordi, allora, scorrono dentro i fiumi che hanno attraversato la vita del poeta e che adesso diventano simbolo delle tappe fondamentali della sua esistenza, dalle origini toscane dei genitori ( il fiume Serchia ), alla sua nascita ad Alessandria d’Egitto ( il Nilo ), dal suo soggiorno in Francia ( la Senna ), al fronte sul quale si ritrova a combattere, il Carso ( bagnato dall’Isonzo):

Mi tengo a quest’albero mutilato

abbandonato in questa dolina

che ha il languore

di un circo

prima o dopo lo spettacolo

e guardo

il passaggio quieto

delle nuvole sulla luna

Stamani mi sono disteso

in un’urna d’acqua

e come una reliquia

ho riposato

L’Isonzo scorrendo

mi levigava

come un suo sasso

Ho tirato su

le mie quattr’ossa

e me ne sono andato

come un’acrobata

sull’acqua

Mi sono accoccolato

vicino ai miei panni

sudici di guerra

e come un beduino

mi sono chinato a ricevere

il sole

Questo è l’Isonzo

e qui meglio

mi sono riconosciuto

una docile fibra

dell’universo

Il mio supplizio

è quando

non mi credo

in armonia

Ma quelle occulte

mani

che m’intridono

mi regalano

la rara

felicità

Ho ripassato

le epoche

della mia vita

Questi sono

i miei fiumi

Questo è il Serchio

al quale hanno attinto

duemil’anni forse

di gente mia campagnola

e mio padre e mia madre

Questo è il Nilo

che mi ha visto

nascere e crescere

e ardere d’inconsapevolezza

nelle estese pianure

Questa è la Senna

e in quel suo torbido

mi sono rimescolato

e mi sono conosciuto

Questi sono i miei fiumi

contati nell’Isonzo

Questa è la mia nostalgia

che in ognuno

mi traspare

ora ch’è notte

che la mia vita mi pare

una corolla

di tenebre

(I miei fiumi )

Ungaretti tira su il suo corpo esile provato dagli stenti della guerra, le sue “quattr’ossa” e si “accoccola”, si stende accanto ai panni sudici per contemplare le acque del fiume Isonzo: qui egli riesce a riconoscerci come una “docile fibra dell’universo”, ovvero come una piccola parte dell’universo con cui l’esperienza atroce del conflitto mondiale lo ha messo in diretto contatto, contribuendo ad una “fusione” fraterna tra lui e tutti gli esseri umani, vittime dell’orrore della guerra. Il vero “supplizio”, la condanna, del poeta si manifesta quando egli non si sente parte del mondo, quando non si crede “in armonia” con la natura che gli ruota attorno: ma proprio le mani della natura – nascoste – concedono ad Ungaretti una felicità rara.

Il dolore, dunque, non lascia posto alla sfiducia: al contrario, è proprio il sentimento di vicinanza e solidarietà agli altri uomini che permette al poeta di scrivere “lettere piene d’amore” pure di fronte allo sgomento della vista di un soldato deceduto:

Un’intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

( Veglia )

I versi qui riportati non lasciano spazio ad allusioni, restituendo ai lettori l’immagine cruenta del corpo di un “compagno” morto, riversato vicino al poeta che ne diviene testimone. Eppure il terrore, l’orrore di quanto si presenta davanti agli occhi, fa sì che il poeta riconosca il valore grande ed estremo della vita: la sua poesia nasce dall’amore profondo per la vita.

Buio e luce vengono, dunque, a confluire nelle brevi poesie ungarettiane: il buio di un’umanità vittima di sé stessa, di un uomo che tradisce i suoi simili, il disincanto e la sfiducia nel progresso del genere umano descritti e disegnati dal poeta nei suoi lirici “report” di guerra; d’altro canto, la fede radicata e radicale nella vita, una fiducia imprescindibile a cui Ungaretti non può rinunciare.

L’apice della gioia, dell’appagamento del poeta, è raggiunto nella creazione dei due versi celeberrimi di “Mattina”:

Mi illumino

d’immenso

“Mattina” sembra voler combattere, con i suoi raggi di sole che infonde nelle tre parole di cui si compone, la “corolla di tenebre” della vita di un poeta-soldato il quale nonostante la tragicità del momento storico e biografico in cui si trova continua ad avere fiducia negli altri suoi “compagni” – e fratelli, in quanto tutti esseri umani esattamente come lui – e, in primis, in sé stesso.

Sembra disconoscere, Ungaretti, il detto popolare “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. Ma d’altronde, in quel contesto, perennemente a rischio di vita, la fede e la fiducia diventano per lui la sua unica ancora di salvezza.

La guerra per la fiducia negli altri che ciascuno di noi inscena giorno per giorno è ben altra. E ci auspichiamo sempre che la fiducia che riponiamo in qualcuno non venga tradita, poiché essa è dono, regalo fatto col cuore. Non siamo vili e non approfittiamo mai del buon senso di coloro i quali ci stanno concedendo tale opportunità rara. Proviamo, piuttosto, ad avere rispetto degli altri, come di noi stessi. E se dovessimo trovarci delusi da qualcuno che ha creato in noi false aspettative, guardiamo avanti, e non permettiamo mai che il nostro “credo” personale nella vita venga infranto dalla noncuranza e dalla superficialità di qualcun altro. La speranza è luce, e noi, nel nostro piccolo e nel nostro profondo, abbiamo la possibilità di esser luce per gli altri, di “illuminarci”. D’immenso.